A Feira Preta construiu uma longeva e sólida trajetória no fomento do empreendedorismo negro. Mas não estar atento ao seu público a levou a quebrar.

Texto Tiago Mota | Fotos Agência Ophelia | Vídeo Ação Luz

“Tive que trabalhar isso na terapia. Inclusive para aprender a separar o que é a Adriana e o que é a Feira Preta.” Quando a Feira Preta quebrou, Adriana Barbosa, sua fundadora, quebrou junto. Apesar de anos de caminhada e de construção de uma sólida reputação, a Feira Preta entrou em uma profunda crise em 2016. Adriana e sua equipe preparam um superevento para comemorar os quinze anos da feira. A expectativa era de um público de 12 mil pessoas. Foram só 4 mil. Uma frustração que deixou dívidas e muita reflexão a ser feita. Afinal, por que as pessoas não foram à Feira Preta?

A Empresa

Prestes a completar dezoito anos de vida, a Feira Preta é praticamente uma instituição na cidade de São Paulo, com braços cada vez mais espalhados pelo Brasil. Trata-se de um conjunto de ações que visam fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico negro. Para isso, há atividades que capacitam empreendedores negros a criar, produzir e distribuir seus produtos. Em outra ponta, modos de incentivar consumidores a comprar e recomendar produtos feitos por homens e mulheres negras. O evento em si ocorre anualmente e é a principal forma de escoar e divulgar essa produção.

A história da empresa começa em 2002, quando Adriana e uma amiga se viram obrigadas a trabalhar em feiras de rua de São Paulo logo após perderem seus empregos. Adriana vendia roupas no Brechó da Troca. Em uma dessas feiras, na Vila Madalena, um arrastão levou todo seu dinheiro e as mercadorias. Cansadas desse esquema de vender de dia para comer à noite, tiveram a ideia pioneira de criar a própria feira, direcionada a fortalecer a identidade de negros e negras. Logo o primeiro evento mobilizou quarenta empreendedores e 5 mil pessoas. Em 2018, foram mais de 50 mil visitantes.

O modelo que segura a feira mudou bastante ao longo desses anos. Atualmente, um Instituto é o guarda-chuva de todas as atividades que levam o nome da Feira Preta. Sua atuação se dá em conjunto com incubadoras, aceleradoras e empresas interessadas no mapeamento do afroempreendedorismo. Já a feira, em si, é gratuita para visitantes e cobra uma taxa dos expositores.

O Erro

Muitos foram os percalços no caminho de Adriana e da Feira Preta. No começo, Adriana conta que patrocínios eram difíceis de chegar. Empresas temiam a associação da sua marca com o termo “preta”. Depois, enquanto a feira acontecia no centro, com o apoio da Prefeitura, ocorreu mais um arrastão. A solução foi levá-la ao pavilhão de exposições do Anhembi, onde ficou até 2016, cujo aluguel na época ficava na casa dos R$ 100 mil.

Mas o público, que na época era pagante, ajudava a segurar as contas e acabava valorizando a feira para os expositores. Em um dos melhores momentos, em 2014, o evento recebeu 14 mil pessoas. No ano seguinte, 2015, foram 6 mil. Mas, por incrível que pareça, isso não acendeu uma luz amarela para Adriana.

Ela e sua equipe entraram em 2016 confiantes. A Feira completaria quinze anos e eles se preparavam para realizar o que seria seu maior evento. Adriana chegou a pedir demissão de seu emprego em uma multinacional, com ótimo salário. Pegou um empréstimo relevante para fazer a feira acontecer, também na expectativa de um patrocínio que lhe fora prometido.

Tudo pronto, as portas são abertas. E as pessoas não aparecem. Sem público, sem dinheiro de bilheteria e sem vendas dos expositores. Para piorar, aquele patrocínio simplesmente não vem. O caixa não fecha. Uma dívida enorme nas mãos. A feira quebra.

“E caiu a ficha com o evento rolando. Eu sofrendo e chorando na sala de produção, pensando como ia pagar tudo aquilo”, recorda Adriana. “No ano em que eu quebrei, fui ao fundo do poço. Fiquei deprimida, não queria sair da cama. De repente eu estava endividada, não podia pagar o aluguel e tive que tirar minha filha de três anos da escola. No ano seguinte, eu não tinha dinheiro para comer. Eu me perguntava o que tinha feito de errado.”

Foi quando Adriana se deu conta de que ela não conhecia mais seu público. Não sabia quem eram os interessados na feira. “Em algum momento a gente não se deu conta de que a geração que participava da Feira Preta havia mudado. Começamos a fazer a Feira Preta quinze anos atrás para a galera preta se encontrar e se fortalecer do ponto de vista identitário. A geração que frequenta agora a Feira Preta já vem negra”, analisa Adriana. “Nosso maior erro foi não atentar para as mudanças que qualquer negócio tem, seja de contexto, de público, de consumo ou de quem é seu cliente hoje.”

A solução

Adriana se acostumou a ser chamada de “Adriana da Feira Preta”, como se seu negócio fosse seu sobrenome. Um empreendimento tão cheio de afeto e subjetividade realmente se misturou a quem ela era. O fracasso da feira se tornou o fracasso da Adriana. A primeira dura lição foi aprender a separar as coisas.

“Empreendedores sociais são apaixonados pelo que fazem. Além disso, empreender socialmente no Brasil pressupõe muitas vezes levar a ideia a cabo tendo que se financiar de outras maneiras, com bicos ou outros trabalhos”, diagnostica Mirella Domenich, diretora da Ashoka Brasil, que agora também conta com Adriana como fellow.

Segundo Mirella, é comum que empreendedores como Adriana acabem se amalgamando aos negócios. O resultado é que, de acordo com pesquisa da Ashoka, o índice de depressão e divórcios entre empreendedores sociais é maior que a média geral. “Esse é um alerta de que é fundamental que o empreendedor social cuide de sua saúde mental e que crie espaço para cuidar de si também”, aconselha Mirella.

Depois dessa pancada, Adriana se cercou de amigos e novos parceiros que toparam sonhar com ela mais uma vez. Foi um longo período de escuta para reencontrar seu negócio. Mas algumas ações foram importantes, como uma pesquisa e a organização de grupos com frequentadores da feira.

Das pesquisas vieram algumas surpresas. Por exemplo, o público da Feira Preta não era fiel como Adriana imaginava. A cada feira, novos visitantes a conheciam e dificilmente alguém ia dois anos seguidos ao evento. De fato, uma nova geração visitava a feira, mas ela era feita para a geração anterior.

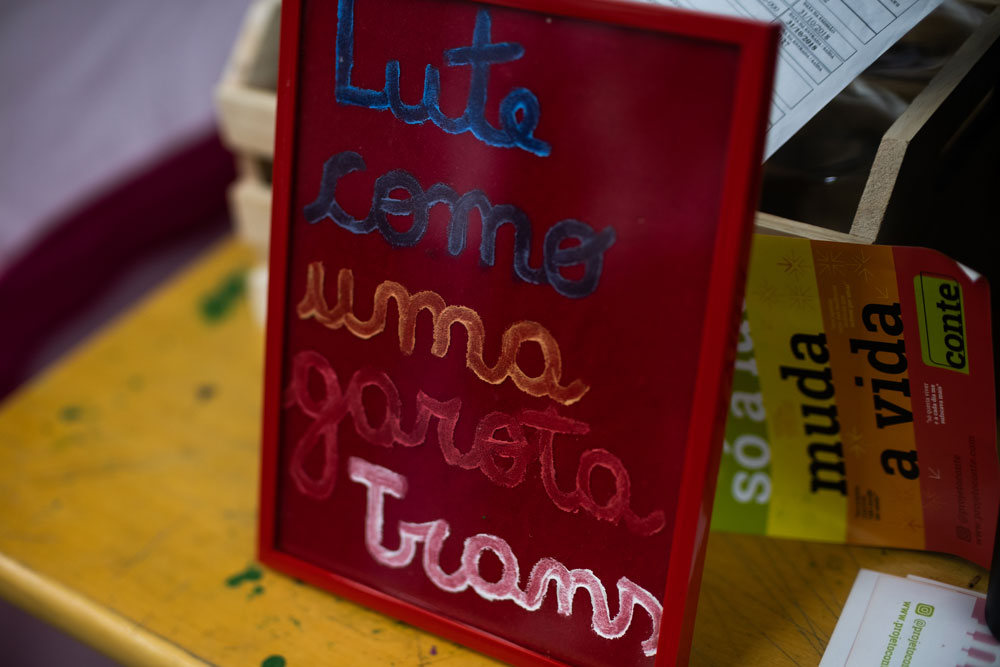

Foi depois de 2016 que a Feira Preta ganhou a cara que tem hoje, com ações mais transversais e conversando com um público maior, inclusive buscando também atrair e dialogar com outras etnias e identidades.

Os desafios

A partir de agora, a proposta da Feira Preta é expandir-se pelo Brasil. Adriana não centraliza mais as ações, mas conta com intermediadores e facilitadores que mapeiam oportunidades em outros estados brasileiros. Além disso, em 2018, o trabalho junto à Ashoka proporcionou uma parceria com o Mercado Livre para comercializar produtos de empreendedores negros da rede. E tudo indica que a feira continuará crescendo, mas agora com um novo olhar.

“É importante compreender essa relação de afetos com o negócio. É preciso vir outras pessoas, novas cabeças, que vão desconstruir todas as suas certezas”, comenta Adriana. “Esses jovens já são pretos. E estou aprendendo. Alguém me acordou e eu entrei num mundo novo de panteras negras.”